El investigador Paul Verna en su libro “Las Minas del Libertador”, Caracas 1975; anota que dichas minas fueron descubiertas en 1612 por el Capitán Alonso Sánchez de Oviedo, quien previamente se desempeñaba como Teniente de Gobernador de las ciudades de Trujillo, Carora y el Tocuyo y después de su descubrimiento comenzó personalmente de manera artesanal a la explotación de las mismas, ubicadas en el cerro Cocorote de Aroa, antigua provincia de Venezuela, actual territorio del Estado Yaracuy.

Para la explotación de las minas, surgió el pueblo minero de Cocorote, con alrededor de treinta viviendas, iglesia y un médico, ubicado en territorio del actual Estado Yaracuy.

El Capitán Francisco de la Hoz Berrio, a partir de su nombramiento por el Rey de España, como Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, el 15 de junio de 1616, comenzó la explotación de las minas de cobre de Cocorote, asumiendo él mismo la administración, fracasando en su gestión.

Entre 1630 y 1637, cuando se desempeñaba Don Pedro Núñez Melean como Gobernador de la Provincia de Venezuela, mejoró la administración de las minas de Cocorote y se envió bastante cobre a España, entre 500 y 600 quintales embarcados por la Guaira. La producción continuó destinada a la exportación y los requerimientos artesanales internos.

Relata el historiador Carlos Duarte, en su libro “Los Maestros Fundidores del Periodo Colonial de Venezuela”, Caracas 1978, que con el descubrimiento de las minas en el cerro Cocorote, comenzó en estas tierras el desempeño del oficio de fundidores, con maestros solicitados a España; oficio que en el tiempo se fue extendiendo a los nativos.

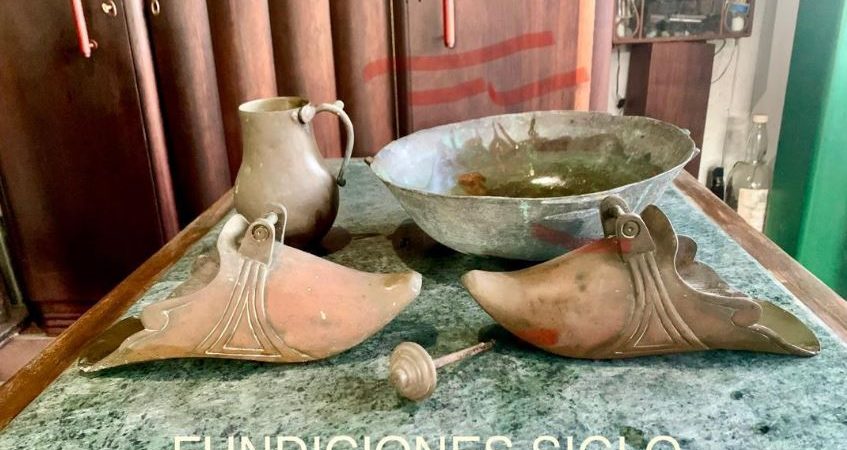

Comenzó la producción de cobre a poca escala, con muy escasos fundidores. Duarte, señala que a partir del siglo XVIII, una parte de la producción de cobre fue destinada internamente a la fabricación de objetos utilitarios, a cargo de unos treinta fundidores, distribuidos en el territorio de los actuales Estados: Trujillo, Portuguesa, Guárico , Lara, Yaracuy, Cojedes , Carabobo, Aragua, Miranda y Distrito Federal , entre los objetos fundidos señala: adornos para los portones: clavos, quicialeras, bocallaves, llamadores, mascarones y cantoneras. También hacían candeleros, blandones y arañas para la iluminación; tiradores, manillas y bocallaves para muebles y ataúdes; nidos de pesas, morteros, pailas, ollas y múcuras para las cocinas; estribos, espuelas, botones y frenos para los aperos; campanas para las iglesias o haciendas, esquilones y campanillas de mesa; anillos a agarraderas para cortinas; argollas para los cuadros; mascarones, tubos y llaves para las fuentes; pequeñas imágenes y medallas, pilas de agua bendita y sellos para lacrar la correspondencia, etc. Anterior a esta etapa la mayoría de productos similares eran importados.

Señala Duarte, que el primer fundidor de quien se tiene noticia fue Pedro López de Quiroga, establecido en Coro. En su libro “Nuevos Aportes documentales a la Historia de las Artes en la Provincia de Venezuela (Periodo Hispánico), comenta que López de Quiroga en el año 1617, hizo una campana, fechada y firmada por él, la cual actualmente pertenece a la colección de los sucesores de Rafael Dubois. Pudiera ser la campana conocida más vieja fabricada en la Provincia de Venezuela. Luego en 1623 López de Quiroga, estaba encargado de la fundición de las campanas para la Catedral de Coro, que se encontraba en construcción.

Con el correr de los años, mediante Real Cédula del 21 de agosto de 1663, el Rey de España concedió en “empeño y perpetuidad” las minas de Cocorote-Aroa a Francisco Marín de Narváez, hombre acaudalado e importante, tatarabuelo paterno del Libertador, cuya hija natural reconocida Josefa Marín de Narváez, nacida en Caracas en 1668, bautizada en la Catedral de Caracas, según consta en el libro V del bautizo de Blancos en la página 239; fue la bisabuela paterna del Libertador Simón Bolívar y por esa línea hereditaria las minas llegaron hasta el Libertador en 1811. Las circunstancias de la guerra de Independencia mantuvieron alejado a Bolívar de su propiedad. En 1824, Bolívar a través de su hermana María Antonia, arrienda las minas a la compañía inglesa “Bolívar Mining Association”, quien la explota con éxito. Las tierras mineras fueron objeto de invasiones parciales. Bolívar durante su vida, trató de venderlas sin lograrlo.

Bolívar, en el testamento otorgado en su lecho de muerte, el 10 de diciembre de 1830, instituye como herederos de su única propiedad inmobiliaria: las tierras y minas de Aroa, a sus hermanas María Antonia y Juana Bolívar; y a sus sobrinos Juan, Felicia y Fernando, hijos de su difunto hermano Juan Vicente.

Después de la muerte del Libertador, sus herederos, el 4 de febrero de 1832, vendieron las minas mediante documento firmado en Caracas, por la cantidad de 38.000 libras esterlinas a los señores ingleses Phillips y Robert Dent, quienes continuaron la operación bajo el giro de la misma empresa que la tenía arrendada. El número de habitantes del pueblo minero y sus casas aumentó considerablemente, así como también su producción. En agosto de 1836, un grupo de negros cimarrones atacó las instalaciones de la planta causando la muerte de numerosos ingleses. Con este hecho cesaron las actividades de dicha empresa, las cuales reanudó en 1860 otra empresa inglesa “La Quebrada Land and Mining Company”. Con la misma aumentó la producción de cobre, colocando a Venezuela como el sexto país productor en el mundo. La gestión fue tan exitosa que culminaron e inauguraron en 1877, el primer ferrocarril propiamente dicho que tuvo Venezuela, entre las minas de Aroa y Tucacas. En opinión de Germán Jiménez (Historia de la Ingeniería en Venezuela, Caracas 1961), el tendido de rieles había comenzado entre 1835 y 1840. Antes de este ferrocarril existieron dos líneas férreas: entre El Palito y Puerto Cabello y “El Ferrocarril del Este” en Caracas. En ambas se construyeron pocos kilómetros de vía, constituyeron ensayos preliminares que fracasaron.

A partir de 1892, ante el agotamiento de las vetas cupriferas, cayó drásticamente la producción y con ella el interés en la explotación. En 1896, una nueva compañía inglesa se encargó de la explotación, pero solo en 1908 pudo reiniciar actividades, sin éxito. La difícil situación existente en las minas, llevo al traspaso de la propiedad a consecutivos entes privados y públicos: South American Coopper Limited en 1909, operando hasta 1936, año en que finalizaron todas las actividades de explotación; sociedad mercantil venezolana “La Providencia” (1955); Instituto Venezolano de Petroquímica IVP (1956). Quedando finalmente las minas del Libertador a partir de 1972 en manos de la Gobernación de Yaracuy, por adjudicación realizada por el IVP; y desde 1975 están convertidas en parque nacional y museo.

Cordialmente, Rafael Ángel Terán Barroeta. Cronista de Tucutucu.